E.5.4. Jargon des appellations de mémoires

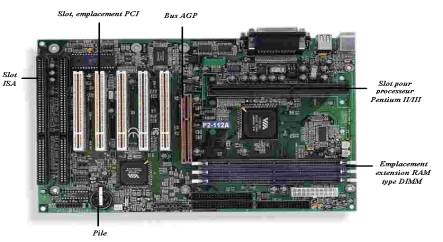

La carte

mère1 est une plaque électronique qui reçoit et distribue les

câbles d'alimentation. Elle est constituée du microprocesseur du

micro-ordinateur qui en est un élément important, de chipsets*,

de résistances, de condensateurs, de circuits intégrés spécialisés dans une

tâche (ASIC) et de contrôleurs. La carte mère a pour fonction essentielle

d'assurer harmonieusement la liaison entre tous les éléments qu'elle contient.

C'est aussi elle qui, par l'intermédiaire de ses circuits électroniques,

assure la bonne communication entre le microprocesseur et les périphériques.

Une carte mère de bonne qualité doit être rapide, extensible et

fiable. Le premier facteur dépend de la puissance du bus2.

L'extensibilité de la carte est un facteur essentiel, les extensions

permettant d'améliorer la puissance du micro-ordinateur et d'en étendre les

applications. La carte mère doit être ainsi dotée de prises pour câbles

d'alimentation, de supports de barrettes de mémoire vidéo, de mémoire vive

avec, de préférence, plusieurs connecteurs d'extension (03 connecteurs DIMM

allant jusqu'à 768 Mo, par

exemple), des connecteurs pour cartes d'extension ainsi que des interfaces pour

périphériques externes.

(1). Carte mére ou encore appelée « Carte

processeur » ou « Carte système ».

(2)

. A voir dans "Le Bus d’extension".

.

La facilité d’insertion des cartes*,

l'existence d'un ventilateur (présent sur le microprocesseur afin de le

refroidir), d'une pile permanente, directement intégrée sur la carte mère, et

d'un BIOS* récent, caractérisent, entre autres, la fiabilité de la

carte mère.

Sachez aussi qu’il existe différents types de cartes mères, celles

qui peuvent accueillir les microprocesseurs Intel, et celles qui peuvent

accueillir les microprocesseurs AMD et Cyrix. Extérieurement, elles se

distinguent par le socket qui est le support du microprocesseur. Les

microprocesseurs Intel (Pentium II/Pentium III) sont au format de type Slot I.

Les processeurs Celeron sont au format socket 370 (ou PPGAUn adapteur est

d'ailleurs disponible pour adapter des Celeron PPGA sur des cartes mères SlotI.

Les cartes au format Socket 370 sont à déconseiller puisque ce sont les moins

évolutives à cause de leur chipset (Bus à 66Mhz).

Quant aux microprocesseurs AMD (type K6-2 et K6 III) et aux

microprocesseurs Cyrix, ils sont au format Super Socket 7.

Les processeurs AMD Athlon sont au format Slot A (identique physiquement au Slot

I mais pas électriquement).

Sur certaines cartes mères surtout actuelles, des composants remplaçant

la carte son et la carte grahiques sont dejà intégrés.

Sur certaines cartes mères surtout actuelles, des composants remplaçant

la carte son et la carte grahiques sont dejà intégrés.

La carte mère doit

pouvoir avoir une fréquence supérieure à 100Mhz (100 Mhz étant le standard

actuel) et doit pouvoir aller au moins jusqu'à 133 Mhz. Les coefficients

multiplicateurs doivent aller au moins jusqu'à 5,5.

La carte mère doit

pouvoir avoir une fréquence supérieure à 100Mhz (100 Mhz étant le standard

actuel) et doit pouvoir aller au moins jusqu'à 133 Mhz. Les coefficients

multiplicateurs doivent aller au moins jusqu'à 5,5.

Un micro-ordinateur se caractérise en premier lieu par le

microprocesseur dont il est équipé. C'est l'élément le plus important, le

moteur en quelque sorte. Toutes les informations qui circulent dans le

micro-ordinateur passent par lui. Il exécute les ordres des logiciels et envoie

des instructions au disque dur, à la mémoire et à l'écran. De sa puissance dépendent

donc les performances globales de la machine.

L’histoire des microprocesseurs commence avec INTEL. Cette société ne

cesse d’innover et de commercialiser des microprocesseurs de plus en plus évolués.

Les plus renommés, le 8086, le 8088 ainsi que le microprocesseur 80286 appelé

communément le 286 ont totalement disparu et ont laissé la place à d’autres

familles de microprocesseurs. Dans le tableau comparatif suivant, sont représentées

les caractéristiques des différentes familles de microprocesseur avant

l'apparition du Pentium.

|

Microprocesseur |

Nombre

de transistors |

Bus de données |

Vitesse

d’horloge |

Mémoire

cache |

Coprocesseur |

|

80286 |

134

000 |

16

bits |

12

à 25 Mhz |

-- |

En

option(1) |

|

80386 |

285

000 |

32

bits |

20

à 40 Mhz |

-- |

En

option(1) |

|

80486 |

1

200 000 |

32

bits |

25

à 100 Mhz |

8

Ko |

En

option(1) |

Le PENTIUM représente l’ultime progrès actuel en matière de

microprocesseur. Il a envahi le marché et supplanté ses prédécesseurs

jusqu’à ce qu’un autre microprocesseur vienne le remplacer. INTEL, pour

protéger ses microprocesseurs du clonage, a préféré octroyer un nom générique

à ses nouveaux microprocesseurs, en l’occurrence le pentium

et non pas le 80586, la législation

internationale ne protégeant pas les produits dont la dénomination est

constituée de chiffres.

Les plus grands constructeurs mondiaux de microprocesseurs sont :

- INTEL

- AMD

- CYRIX

- IBM

- NEXGEN

- MOTOROLA

|

Microprocesseur |

Date

d'apparition |

Cache

second niveau L2 en Ko |

Fréquence en

Mhz |

Nbre

de transistors en millions |

|

Pentium 60 et 66 |

Mars

1993 |

0 |

60, 66 |

3,1 |

|

Pentium 75 |

Octobre

1994 |

0 |

75 |

3,2 |

|

Pentium 90 et 100 |

Mars

1994 |

0 |

90, 100 |

3,2 |

|

Pentium 120 |

Mars

1994 |

0 |

120 |

3,2 |

|

Pentium 133 |

Juin

1995 |

0 |

133 |

3,3 |

|

Pentium 150 et 166 |

Janvier

1996 |

0 |

150, 166 |

3,3 |

|

Pentium 200 |

Juin

1996 |

0 |

200 |

3,3 |

|

Pentium 166, 200 et 233 MMX |

Janvier

1997 |

0 |

166, 200 et 233 |

4,5 |

|

Pentium Pro |

Novembre

1995 |

0 |

150, 166, 180 et

200 |

5,5 |

|

Pentium Pro |

Novembre

1995 |

256 |

150, 166, 180 et 200 |

15,5 |

|

Pentium Pro |

Novembre

1995 |

512 |

150, 166, 180 et 200 |

31 |

|

Pentium Pro 200 |

Aout

1997 |

1 Mo |

200 |

5,5 |

|

Celeron 266 et 300 |

Avril

1998 |

0 |

266 et 300 |

7,5 |

|

Celeron 300A et 333 |

Aout

1998 |

128 |

300 et 333 |

19 |

|

Celeron 366

et 400 |

Janvier

1999 |

128 |

366 et 400 |

19 |

|

Pentium II 233, 266 et 300 |

Mai

1997 |

512 |

233, 266 et 300 |

7,5 |

|

Pentium

II 333 |

Janvier

1998 |

512 |

333 |

7,5 |

|

Pentium

II 350 et 400 |

Avril

1998 |

512 |

350 et 400 |

7,5 |

|

Pentium

II 450 |

Aout

1998 |

512 |

450 |

7,5 |

|

Pentium II Xeon 400 et 450 |

Juin

1998 |

512 et 1 Mo |

400 et 450 |

7,5 |

|

Pentium II Xeon 450 |

Janvier

1999 |

512, 1 Mo et 2 Mo |

450 |

7,5 |

|

Pentium

III |

Février

1999 |

512 Ko |

500 |

7,5 |

Le

nouveau Pentium III conserve une architecture générale comparable à celle du

Pentium II, ce qui lui permet d'être exploité sur les cartes mères à base de

chipset 440BX dont le Bios doit être toutefois mis à jour.

Le Pentium III n'est qu'un Pentium II auquel on a rajouté un jeu de 70 instructions SIMD appelées SSE qui accélèrent le traitement de certaines tâches de traitement 3D, audio, vidéo, ... pour les applications optimisées SSE. Les SSE permettent d'obtenir un gain d'environ 25%. Le Pentium III est au format Slot I.

Voici

les différentes versions du Pentium III : normale

(Bus 100Mhz, Gravure : 0.25 microns et Mémoire cache L2 : 512 Ko

externe) ; B (133Mhz, 0.25 microns, 512 Ko L2 externe) ; E (100 Mhz, 0.18

microns, 256 L2 on die) ; EB (133 Mhz, 0.18 microns, 256 L2 on die). Certains de

ces Pentium III sont au format FC-PGA.

Voici

les différentes versions du Pentium III : normale

(Bus 100Mhz, Gravure : 0.25 microns et Mémoire cache L2 : 512 Ko

externe) ; B (133Mhz, 0.25 microns, 512 Ko L2 externe) ; E (100 Mhz, 0.18

microns, 256 L2 on die) ; EB (133 Mhz, 0.18 microns, 256 L2 on die). Certains de

ces Pentium III sont au format FC-PGA.

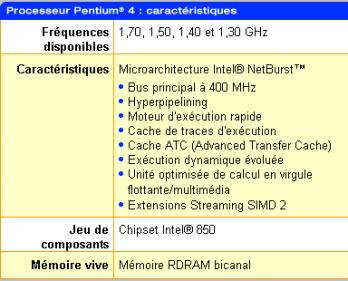

Les avantages du Pentium 4 sont censés

être : le gain de temps pour l'encodage de fichiers sonores MP3, une fréquence

image supérieure pour les jeux en 3D, le montage et la diffusion de séquences

vidéo de qualité professionnelle.

La mémoire cache ou cache second

niveau (L2) est une mémoire tampon plus

rapide qui évite aux microprocesseurs d'attendre les données, elle se situe

sur la carte mère. La mémoire cache L1 se trouve, elle, à l'intérieur du

microprocesseurs. La mémoire est de l'ordre de 32 Ko sur les Pentium II.

La mémoire cache ou cache second

niveau (L2) est une mémoire tampon plus

rapide qui évite aux microprocesseurs d'attendre les données, elle se situe

sur la carte mère. La mémoire cache L1 se trouve, elle, à l'intérieur du

microprocesseurs. La mémoire est de l'ordre de 32 Ko sur les Pentium II.

Le MMX (MultiMedia eXtender) désigne

les microprocesseurs comportant 57 instructions de plus et qui concernent les

applications multimédias comme le son, la décompression Mpeg, etc.

Le MMX (MultiMedia eXtender) désigne

les microprocesseurs comportant 57 instructions de plus et qui concernent les

applications multimédias comme le son, la décompression Mpeg, etc.

L'overclocking

consiste à faire tourner le microprocesseur à une fréquence plus élevée que

la fréquence pour laquelle il a été conçu. Cela marche sans problème

lorqu'on augmente la fréquence de pas plus de 10-20%. Cela est possible en

augmentant la fréquence de bus de la carte mère. Mais

il vaut mieux prévoir un bon système de refroidissement pour le

microprocesseur. L’Overclocking reste un risque et est réservé aux

bidouilleurs confirmés.

L'overclocking

consiste à faire tourner le microprocesseur à une fréquence plus élevée que

la fréquence pour laquelle il a été conçu. Cela marche sans problème

lorqu'on augmente la fréquence de pas plus de 10-20%. Cela est possible en

augmentant la fréquence de bus de la carte mère. Mais

il vaut mieux prévoir un bon système de refroidissement pour le

microprocesseur. L’Overclocking reste un risque et est réservé aux

bidouilleurs confirmés.

La génération à laquelle appartient un microprocesseur n’est pas le

seul facteur de sa puissance et de sa vitesse d’exécution. Sa fréquence

d’horloge est un autre facteur important.

La fréquence d’horloge est la cadence à laquelle le microprocesseur

exécute les instructions qui lui sont transmises par les différents périphériques

du micro-ordinateur. Cette fréquence1

se mesure en MégaHertz2

(millions d'impulsions par seconde) ordinairement abrégé en Mhz. Plus cette fréquence

est élevée, plus le microprocesseur est rapide.

(1)

Fréquence : la plupart des signaux sont formés d'ondes sinusoïdales. La fréquence

désigne le nombre d'oscillations de ces ondes en une seconde.

(2) Hertz

(Hz) : unité de mesure des fréquences correspondant à un cycle par seconde.

Le bus de données

est un circuit de connexion qui permet de transmettre les données traitées

entre le microprocesseur du micro-ordinateur et ses périphériques d’entrée-sortie.

Le bus de données est un circuit important, car de sa performance dépend la

rapidité de transmission de l’information. Le bus est relié au

microprocesseur par des connecteurs. Plus ces derniers sont nombreux, plus on

pourra y insérer des cartes. Les

différents bus existants sont le bus ISA

(Acronyme de Industry Standard

Architecture),

le bus MCA (Acronyme de Micro

Channel

Architecture),

le bus EISA (Acronyme de

"Extended Industry Standard"

Architecture)

et le bus LOCAL. Ce dernier accélère

encore plus l’échange entre le microprocesseur et les périphériques

d’entrée-sortie. Le bus LOCAL

comprend le bus VLB (Acronyme de Vesa

Local

Bus)

et le bus PCI (Acronyme de Peripheral

Component

Interconnect).

Les caractéristiques de tous ces

différents bus sont exposés dans le tableau suivant.

|

Bus |

Fréquence |

Largeur (voies) ou taille des données |

Débit(1) |

|

ISA |

8

Mhz |

8/16

Bits |

8

Mo/s |

|

EISA |

8

Mhz |

8/16/32

Bits |

33

Mo/s |

|

MCA |

10

Mhz |

16/32

bits |

20

ou 80 Mo/s |

|

PCI |

33

Mhz |

16/32

bits |

132

Mo/s |

|

VLB |

33

Mhz |

16/32

bits |

133

Mo/s |

·

Les

micro-ordinateurs portatifs, vu leur taille réduite, sont dotés de bus PCMCIA

(Personal

Computer

Memory

Card

International).

Ces bus ne peuvent recevoir les mêmes cartes d’extension que celles des

micro-ordinateurs non portatifs.

Les

micro-ordinateurs portatifs, vu leur taille réduite, sont dotés de bus PCMCIA

(Personal

Computer

Memory

Card

International).

Ces bus ne peuvent recevoir les mêmes cartes d’extension que celles des

micro-ordinateurs non portatifs.

(1). Débit ou Taux de transfert : Ce taux est exprimé

en Mega-octet par seconde (Mo/s). Il représente la quantité d’informations

qu’un bus peut transporter en une seconde.

Le bus AGP se caractérise

par une vitesse d'horloge minimale de 66 MHz, ce qui autorise des taux de

transfert atteignant jusqu'à 266 Mo/s. Une communication AGP en 2x donne un débit

qu'atteindrait le bus PCI 133 MHz, soit un débit maximal de 532 Mo/s.

Le nouveau mode AGP 4x autorise des débits supérieurs à 1 Go/s.

Les micro-ordinateurs disposent de

plusieurs types de mémoires :

La mémoire vive

d’un micro-ordinateur est l’espace de travail dans lequel il place les

informations qu’il est en train de traiter.

Pour un micro-ordinateur, la taille (ou

capacité) de la mémoire est communément mesurée en Mo (Méga-octets). Plus

cette mémoire est importante plus vous pouvez chargerd'applications en même

temps et surtout plus vite elles s'exécuteront.

Si la mémoire vive disponible est saturée, les données sont alors stockées sur

le disque dur (on parle alors de

mémoire swap ou mémoire virtuelle). Cette procédure entraînera un

ralentissement du système car le disque dur est beaucoup plus lent que la mémoire

vive. En effet, le disque dur a un temps

d'accès moyen de 8,5 ms (10-3

s) alors que celle de la mémoire vive est de 10 ns (10-9s).

La première partie, la mémoire

conventionnelle, qui est de 640 Ko, est destinée à exécuter les

logiciels. La mémoire supérieure, comprise entre 640 et 1024 Ko (d’une taille

donc de 384 Ko), est destinée à placer des gestionnaires de ressources matérielles

(carte d’affichage, par exemple) pour réduire l’occupation de la mémoire

conventionnelle.

Ensuite à un niveau supérieur se trouve la mémoire

haute (HMA). Cette dernière permet de loger MS-DOS à la condition que le

micro-ordinateur dispose d’au moins 1 Mo de mémoire totale et libère ainsi

la mémoire conventionnelle.

Enfin, la portion restante est occupée soit par la mémoire étendue

(XMS), soit par la mémoire paginée (EMS). Ces deux types de mémoires nécessitent

l’installation d’un gestionnaire tel que HIMEM pour l’étendue. Les

notions de mémoire paginée et étendue ne sont utilisées qu’avec MS-DOS ou

avec les logiciels/programmes fonctionnant sous ce système d’exploitation. Il

est donc préférable de se référer aux ouvrages MS-DOS pour avoir des

informations précises sur ce sujet. Pour les autres systèmes d’exploitation,

toute cette structure de mémoire est simplement appelée « mémoire ».

La DRAM (Dynamic Ram) est totalement dépassée et offrait des vitesses

de 100 à 60 ns. La mémoire EDO

(Extended Data Output Ram) existe en plusieurs versions : 70, 60, 50, 40 ns (la

mémoire EDO à 70 ns est maintenant obsolète). Actuellement, le type de mémoire

vive la plus utilisée est la SDRAM (Synchronous Ram) qui a la spécificité de

travailler à la même fréquence que l'horloge système. Ce type de RAM atteint

la vitesse de 15 à 10 ns et fonctionne avec les bus à 100 Mhz et 133 Mhz

(<10ns).. Le standard qui commence à se généraliser sont les mémoires

vives de type RamBus ou RDRam (format RIMM) qui permettront d'atteindre des fréquences

de 300, 356 et 400 Mhz avec une bande passante respective de 1,2, 1,4 et 1,6

Go/s.

la RDRam

verra s'améliorer sa mémoire afin d'atteindre une fréquence de 1.6GHz avec

une bande passante de 6.4 Go/s

la RDRam

verra s'améliorer sa mémoire afin d'atteindre une fréquence de 1.6GHz avec

une bande passante de 6.4 Go/s

Les formats SIMM (Single In Line Memory Module) comportent 72 connecteurs

et sont adressables sur 32 bits. Ces barrettes sur les cartes Pentium doivent être

utilisées par paires. Le format DIMM (Dual In Line Memoty Module) c'est le

format de barrettes le plus répandu de nos jours qui comporte 168 connecteurs

et adressable sur 64 bits. Ces barrettes se placent sur les cartes mères

Pentium par unité contrairement au format SIMM.

La ROM (acronyme de : Read

Only

Memory)

contient des données que le microprocesseur peut lire mais ne peut pas

modifier. Elle a la capacité de conserver des informations même lorsque le

micro-ordinateur n'est pas sous tension. Ainsi elle est utilisée pour stocker

des éléments de base du système d'exploitation (BIOS), ou des polices de

caractères sur les imprimantes notamment.

La mémoire cache est une mémoire qui permet d'accélérer le

fonctionnement du micro-ordinateur en stockant sélectivement une partie des

données les plus fréquemment utilisées. Plus la mémoire cache est

importante, plus le micro-ordinateur sera rapide en fonctionnement.

On retrouve ce genre de mémoire sur les microprocesseurs à partir du

80486, sur les lecteurs CD-ROM, sur les cartes contrôleurs du disque dur, etc.

Mémoire volatile : Mémoire qui maintient les données

lorsqu’elle est alimentée en courant, telle que la mémoire vive.

Mémoire virtuelle : Espace du disque dur qu’utilise un système

d’exploitation comme s’il s’agissait d’une mémoire vive.

Antémémoire : Autre dénomination de la mémoire cache.

Mémoire CMOS (Complementary

Metal-Oxide Semiconductor) :

Type de mémoire dans laquelle sont stockées les informations concernant les

fonctions systèmes de l’ordinateur (données ou paramètres du Setup).

Flash ROM, Mémoire Flash ou encore ROM Réinscriptible : Type de mémoire morte dans laquelle on peut lire, écrire et modifier

des données. La mémoire Flash conserve les données quand elle n’est plus

alimentée en courant électrique.

SRAM : (Static Random-Access Memory).

Type de mémoire

qui conserve les données jusqu'à leurs modifications sans avoir besoin d’être

rafraîchie en charge de courant et dont la vitesse est inférieure à 20 ns

(nanoseconde). La SRAM est utilisée comme mémoire cache externe du

microprocesseur.

EPROM et EEPROM : (Erasable

Programmable Read-Only

Memory

et Electrically

Erasable

Programmable

Read-Only

Memory).

Types de mémoire

morte reprogrammable et effaçable électriquement.

a

- DRAM (Dynamic Random

Access Memory)

ou Mémoire vive dynamique : Technologie de Mémoire utilisée également

pour la mémoire vive traditionnelle (RAM) qui a besoin d’être rafraîchie périodiquement

en charge de courant pour conserver les données qu’elle contient. Ce type de

mémoire ne peut pas lire et écrire à la fois les données, ce qui la rend

plus ou moins lente par rapport aux nouvelles technologies de mémoire et lors

de l’affichage d’images complexes à de hautes résolutions.

b

- VRAM (Vidéo Random Access Memory) ou RAM Vidéo : Mémoire

vive plus rapide que la DRAM, car elle autorise simultanément la lecture et

l’écriture des données.

c

- WRAM (Window Random Access Memory) : Dernière innovation

en matière de mémoire pour cartes graphiques, encore plus performante que la

VRAM.